vol 22.'71フォークジャンボリー(その4)(最終章です)

話も第4話になってくると、さすがに自分自身どこまでどう書いたのか、分からなくなってしまいました。

少し長くなりますが、今までの話をおさらいしながら、締めくくりたいと思います。

![]()

●フォークソングの終わりと始まり

8月の暑い日、友人とふたりで訪れた中津川、第3回全日本フォークジャンボリー初日。

メインステージで、夕方から深夜まで次から次に出演してくるシンガーに、トイレに立つのももったいなくて、ただひたすら彼らの唄に耳を傾けた。

参加者のなかでは最年少のほうだった私たち高校1年生坊主は、ベトナム反戦運動や70年安保も何の事か理解できないまま、ただフォークソングの持つ「心の叫び」や「何かを伝えたい」という不可思議な魅力に惹かれ、この場所に来たのである。

その頃、学生運動に傾倒していた青年や反戦活動を進めていた大人たちとは、又ちがう意味で僕はここに居た。

そして、15歳の少年は、ここで起こるすべての事をまるで水を吸う綿のように、体の中に吸収していったのである。。。

今、考えると、彼らが「神様」として奉った岡林信康は、

この第3回フォークジャンボリー初日、「変わりゆく時代」と「期待され続ける重圧」に耐え切れなくなったのでは無いか?

(決してこの頃の岡林自身が悪いと言っているのでは無く、日本のフォークソングの変わり目の象徴として岡林信康が存在した事実を本人も痛いほど感じていたのだと思う。)

(私個人は、この後の「俺らいちぬけた」の頃の岡林作品や、一連のラブソングのほうも人間臭くて好きである。)

そして2日め、岡林信康にとって代わったミュージシャン達が支援され、それを象徴するように、その夜のメインステージが占拠された。

そして、フォークジャンボリーは終わってしまった。

それは、’69年から始まった「日本での反戦運動」のブームも終わりを告げた事でもあった。

(あえて、ブームと記載させてもらったのは、真剣に考え地道な反戦運動を継続された方も居られる事に敬意を表している為ですから、念のため。)

![]()

●大衆の歌から個の歌へ

さて、岡林信康にとって代わったミュージシャン達の唄とは?

言い換えれば、日本フォークソングの変革となった唄とは?

そして、この日私が遭遇した歴史的なステージとは何だったのか?お話しましょう。

2日めの8月8日は、昼頃からサブステージの演奏を聴きにいった。

そこには、名も知らぬミュージシャンが生き生きと演奏をしていた。反戦歌とは又別のフォークソングがあった。

もう少し分かりやすく言葉を代えるとすれば、今までの「この旗のもとに集まれ」的なフォークソングでは無く、「俺はこう思う、でも一度、皆で考えてみないか?」という表現に変わっていった唄が、そこにあったようです。

高田渡の唄が「自衛隊に入ろう」から「生活の柄」に観客の支持が変わりつつあったように、体制側と衝突する事が革命では無く、一度冷静に足元を見つめ、転がり続ける石のようになれば…という事を考え始めた時期と重なりあったような気がする。

言わば、日本のポピュラー音楽の節目だったのでしょう。。。

私が聴きに行ったサブステージは、幅5m・奥行き3m、段差0.5m位の小さなステージだったように記憶している。

簡単な日よけのテントが張られていた。

客席は100人も座るといっぱいになる大きさ(区画ロープで仕切られていた)で、当然、炎天下の地べたである。

このサブステージでの出演者はギター1本で弾き語るスタイルがほとんどで、メインステージとは違った親近感と一体感があった。

山平和彦、武部行正…なんていう、今はどこでどうしているのか(失礼)わからないけど、素晴らしいミュージシャン達の唄があふれていた。

ここには、反体制なんて言葉も無い。ただ「唄」だけがそこに存在していた。

![]()

●絶頂の前触れ?

しばらくすると、小室等率いる六文銭が現れた。

しばらくすると、小室等率いる六文銭が現れた。

淡々とした歌と楽しそうに演奏するメンバーを見て、ホッとした気持ちになった。

(記憶が定かでは無いが、その後大ヒットした「出発の歌」も演奏されたように思います。)

当然、小さいステージですので、バンドとして演奏するには狭い。全員スタンディングで1本のマイクに2〜3人、顔を寄せ合い歌っている風景も、微笑ましかった。

ちょうど四角けいこさん(拓郎の初代奥さん(笑))が加入された頃で、むさ苦しいおっさんの中にあって、少年はこのステージ上の女性の立ち振る舞いを、思わず目で追ったものです。

この日のサブステージでは、前夜のメインステージでゆっくり聴けなかったミュージシャンの唄をいっぱい聴けた。

大音響では無く、手を伸ばせば届くところに唄があった。

客席は人もまばらだったし、少年は、自由に席を立ってはステージ脇のところに行って、ミュージシャンにサインをねだったのである。

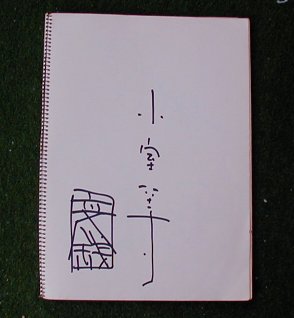

小室さんのサインは分かりやすいでしょ。生真面目な人なんだろうな。「等」の字が顔になっていて、洒落ています。

(第1話に掲載した「加川良」のサインも、このサブステージ脇でギターを抱えて出番待ちしていた時にもらったものです。)

そんな気楽な雰囲気で、サブステージの演奏は順調に、ゆったりと進んで行った。

![]()

●閑話休題

●閑話休題

右のサインは「吉田拓郎」。

ステージ脇で、缶ビールを飲みながらトリの唐揚げを食べていました。

「いやぁ、ビールには唐揚げがあうね。最高だよぉ。」

なんて談笑している時に、「あのぉ、サインをもらえますか?」と差し出すと、

「おぉ、サインかよぉ。俺も有名になったもんだぁ。」なんて独特の照れ隠しで引き受けてくれました。

一言断っておきますが、この頃の拓郎はインディーズレーベルのエレックレコードからしかアルバム出してなくて、当然「結婚しようよ」のヒット前。

まだ全国的に有名じゃ無かった頃です。

飲んだ勢いからか、サインの「よ」という字がスケッチブックから、はみ出しました。「おぉ、いかんいかん。酔っ払ってるよ。」なんて言いながら、字を継ぎ足しました。サインの後、ギターを抱えたマンガ絵を書き終わると、「おぉ、何だかんだ言ったって、サイン練習してるんじゃないか!」なんて仲間から冷やかされていました。

![]()

●そしてサブステージは絶頂を迎えた

さて、サブステージは拓郎の出番になりました。

ミニバンドを従え演奏している最中、機材トラブルでスピーカーから音が出なくなりました。

ちょっと慌てるスタッフを横目に、トラブル発生後も、拓郎はそのまま演奏しつづけた。

これがその後、歴史的イベントとして語り続けられることになった、「人間なんて」2時間演奏である。

「人間なんて、ラ・ラ・ラ・ラ・ラ…」

機材トラブルをモノともせず、歌い続けた拓郎。

機材トラブルをモノともせず、歌い続けた拓郎。

2〜30分歌いつづけ一旦演奏を終了したが、今度は客席が収まらない。

全員総立ちになった客席から、

「たくろー!」

「続けろー!」

「がんばれー!」

と催促の叫び声があがる中、再度ステージに立った拓郎は「いくぞー」の掛け声と共に、「人間なんて」を歌い始めた。

ステージは六文銭のメンバーを始め、いろんなミュージシャンが集まり、客席も含め大合唱になった。

(白状しますが、ステージから数メートルしか離れていない少年は、若げの至りでしょうか?年上の拓郎さんに向って「タクロー!イケぇー!」なんて絶叫してしまいました。冷静な少年がこのような暴言を吐くのですから、よほど皆白熱していたのでしょう。)

ギターも歌もナマの音しか聞こえないなか、知らぬあいだにサブステージの観客は2〜3倍の人に膨れあがった。。

棒切れで缶を叩きながら、手拍子しながら、足を踏み鳴らしながら、ひたすら「人間なんて、ラ・ラ・ラ・ラ・ラ…」と観客全員で歌い続けたのである。

その後の報道で、演奏が2時間にわたった事を知りましたが、その場では、そんな長い時間だなんて気にもかけませんでした。

夢中になって唄い叫び、見知らぬ人たちがひとつになった。これはイッタイ何だったのだろう?

’69のウッドストックで、リッチー・ヘブンスがフリーダムを歌った、あの感覚と同じ状況がここに生まれたのでは無いか?と今思う。

それは、皆が新しいナニカを求め、新しいナニカに向かい合う、始まりだったのかも知れない。

アメリカがベトナム戦争に疲れた時、

代わるように西海岸の素晴らしいシンガーソングライター達が現れてきた事と、ある意味共通したモノがこの場にあったのかも知れない。

![]()

●たくさんの人達が持って帰ったモノ

夏の日差しに疲れたが、心地よいエネルギーが体に湧き出たようである。

私はその翌年から準備をはじめ、2年連続で夏の野外コンサートを実行した。

高校生で身ごもり、子供を生んだ友人の長女の名前を借り、ヒトミ・ミュージック・ファミリーという企画屋を作った。

野外コンサートのタイトルは「青い空の日」とした。(シバのアルバムタイトルから拝借した。)

知り合いのアマチュアミュージシャンに声をかけ、大塚まさじさんなどのゲストを呼び、1泊2日のコンサートを2年連続で開いた。

地主との折衝、地元のチンピラとの喧嘩、苦労も絶えなかったけど、集まった僕達の小さな力が大きなモノを生み出せることが分かった。

そして、毎晩、私の部屋に友人が来ては色んなモノを置いていってくれた。

ジャクソン・ブラウンを教えてくれたヒロ、

ジャクソン・ブラウンを教えてくれたヒロ、

家出してきたM君、

ディラン崇拝のSさん、

マリファナの野草を摘むTさん、

バイクを押しがけするK君、

被差別部落を語るNさん、

ディランのコンサートツァーパンフレットでのおどけたディランを真似するMさん、

駆け落ちするF君、

キースジャレットに唸るT君、

笑い声が豪快なG君、

お茶漬けが好きで蕎麦が苦手なテツ…。

沢山の、沢山の、人達の、語り尽くせぬエピソードがこの部屋から生まれた。。。

1971年のフォークジャンボリーから始まった私の青春は、音楽と共にたくさんの友達であふれていた。

これは、私にとっての財産であると思っている。

このフォークジャンボリーを機に、私と同じ事を、同じチャレンジを試みた人も多いだろう。

たくさんの人たちが、この第3回全日本フォークジャンボリーに参加して持ち帰った種でもって、それぞれの地に花を開かせたのだと思う。

それが今の日本ポピュラー音楽の楚となったような気がする。

早いものであれから30年経ってしまった。

もうすぐ私の子供達も、あの日の少年と同じ年齢になろうとしている。

![]()

●後日談

1980年、私は一切の音楽活動から退いた。これは’70のしがらみから抜け出す為だったのだろうか?

私はギターも弾かなくなり、唄も歌わなくなったし、聴く事もしなくなった。(今になっても’80年代の音楽は一切思いだせない。)

10年後の1990年夏、縁あって、又音楽をやり直す事にした。

1971年のあの暑い日の想いが蘇ってきたのである。

しかし、皮肉なものである。

ある日電話をかけようとしたら、「ツー」という発信音が聞こえないのである。

電話の故障では無かった。。。

1990年、1991年と2度に渡り、耳の手術をした。

真珠腫性の中耳炎であった。

「このまま、放っておくと顔面神経が冒され、二度と顔が動かなくなってしまいますよ。」という医師の宣告。

そして延べ8時間にわたる二度の手術により、顔面神経と引き換えに、

私の鼓膜と耳小骨(音の振動を伝える器官)は左右ともに無くなってしまったのである。

音楽をやり直そうとする時に、なんという試練であろうか?

結局、左の耳はほとんど聞こえなくなった。右の耳は何とか音を拾える程度である。(今も会議では補聴器が必要である。)

幸い音の振動を伝える機能がダメになっただけで、聴覚神経は大丈夫なので、好きな音楽はヘッドホンで楽しめる。

ステージもメンバー達に迷惑をかけながらも、自分のカンを頼りに演奏している。

こんな状態でも音楽を続けたい、ギターを弾きたい、唄いたい、という気持ちを継続させてくれるのは、

あの日のフォークジャンボリーで出会った、唄達のおかげなのかも知れない…。

![]()

![]() Back to

top

Back to

top